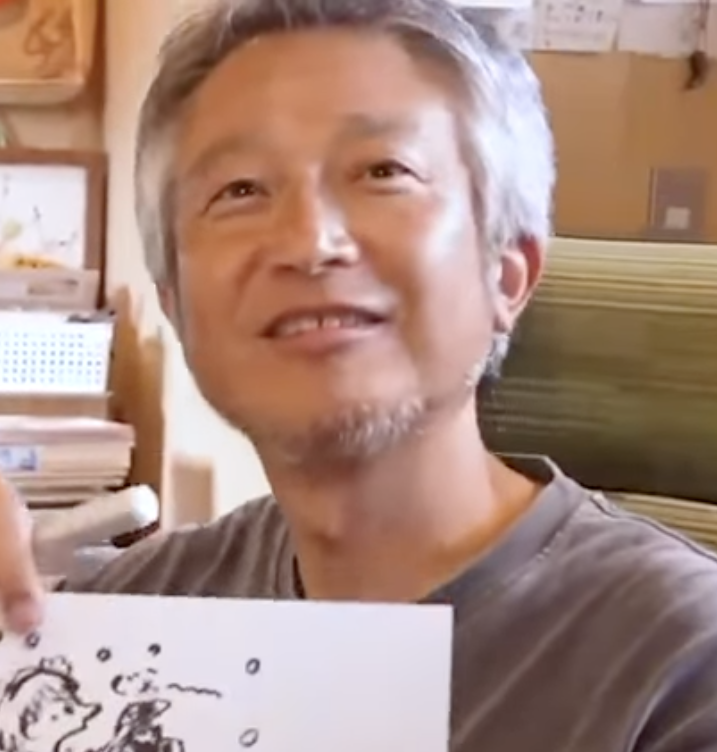

鈴木のりたけさんは、静岡県浜松市出身の絵本作家であり、イラストレーターです。

そんな鈴木さんは2男1女の父親であることも知られています。

しかし、その子供は不登校であるとも言われています。

鈴木さんの子供たちに一体何があったのか。。。

今回は、

についてまとめてみます。

鈴木のりたけの子供は不登校?

ここでは鈴木のりたけさんの子供たちが不登校になっているのかについてまとめてみます。

鈴木のりたけの子供は不登校なの?

絵本作家・鈴木のりたけさんの家庭では、3人の子供全員が不登校を経験しています。

現在はそれぞれがフリースクールに通い、前向きな日々を送っているといいます。

2025年現在長女は高校3年生、長男は中学3年生、次男は中学生1年生ですが引き続きフリースクールに通っているという情報があります。

最初に不登校になったのは長女でした。

小学校に入学してすぐ「学校に行きたくない」と訴え、それをきっかけに、弟たちも次第に登校しなくなりました。

当初、鈴木さん自身は「学校に通うのが当たり前」と考えていたため、強い戸惑いがあったといいます。

最初の2年間は、なんとか学校に行かせようと試行錯誤を重ねたそうです。

しかし、あるときふと「このままでいいのだろうか」と疑問を抱き、考えを改めるようになります。

そして、学校に通うことよりも「楽しく生活すること」のほうが大切なのではないかと考え直し、子供たちの選択を受け入れることにしたのです。

鈴木のりたけの子供が不登校である理由には子供の意思を尊重した考え方があった!

ここでは鈴木のりたけさんの子供が何故不登校になってしまったのか、親としての鈴木さんの子供との向き合い方についてまとめてみます。

鈴木のりたけの子供が不登校である理由や向き合い方

鈴木のりたけさんが子供たちの不登校を受け入れた背景には、深い親子関係と人間観があります。

まず、鈴木さんは「子供の気持ちを最優先にしたい」と考えるようになりました。

長女が不登校を訴えたときには、理由を聞いたり、好きな科目のときだけ登校を促したりと努力しました。

一緒に学校まで付き添うこともしましたが、どれも根本的な解決にはつながりませんでした。

観察を続ける中で、鈴木さんは「子供自身が本当に苦しんでいる」ことに気づきます。

それと同時に、自分の中にあった「世間では学校に行くのが普通」という価値観を見直すようになりました。

社会通念ではなく、自分たち家族の在り方を基準に考えるべきだと、視点を切り替えたのです。

さらに、鈴木さんは「子供は親とは違う人生を生きている存在」と捉え、待つことの大切さを学んだといいます。

先回りして子供の選択肢を奪うのではなく、失敗も含めて自分で経験させることが重要だと感じるようになりました。

また、「子供を導く存在でなければならない」というプレッシャーからも解放されたと語っています。

子供を一人の人間として認めることで、その子が持つ良さや個性が見えてくるようになったといいます。

夫婦で何度も話し合いを重ねた結果、「家族の幸せを最優先にしよう」という結論に至りました。

正解を探すのではなく、「笑顔で過ごす毎日こそが大切」だという価値観にシフトしたのです。

家庭では、新聞を使って一緒に調べものをしたり、辞書を使ったクイズで盛り上がったりと、学びの場も自ら工夫して作り出しています。

その影響もあり、子供たちは今ではフリースクールでの生活にも前向きに取り組んでおり、家庭内の会話も活発になっています。

「今日、学校でこんなことがあったよ」と話してくれる日も増え、全体として良い雰囲気が保たれているそうです。

鈴木のりたけさんの家庭における経験は、「不登校」をネガティブに捉えるのではなく、子供との信頼関係を深めるチャンスに変えた、まさに希望のストーリーといえるでしょう。

もちろんです。以下に、この記事のまとめ文をお届けします。

まとめ

今回は、

についてまとめてみます。

鈴木のりたけさんは、3人の子供全員が不登校を経験する中で、親としての価値観を大きく転換しました。

最初は「学校に通うのが当たり前」と考えていたものの、子供の本音に寄り添い、外の常識ではなく家庭の幸せを優先する決断を下します。

不登校の理由を無理に解決しようとするのではなく、子供を一人の人間として尊重し、「待つ」ことを大切にした姿勢は、多くの親にとって学びとなるはずです。

鈴木さん一家は、不登校という選択を通じて、家族の絆をより深め、前向きな日々を築いています。

その姿は、「正解のない子育て」に迷うすべての人への温かいヒントとなるでしょう。